Medical Nordic Walk

~ コロナ感染症時代におけるノルディックウォーク促進に向けて ~

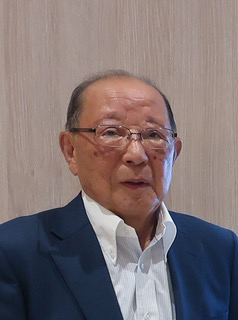

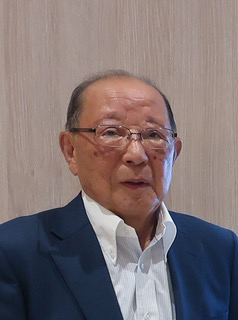

日本ノルディック・ポール・ウォーク学会 前会長

日本ノルディックウォーク連盟 山梨県支部 前名誉会長

富士温泉病院 前名誉院長 矢野英雄

新型コロナウイルス感染症(covid-19)が流行する時代を迎えました。

夏の熱射病や冬のインフルエンザ、感冒が重なると更に拡大する危険性があります。

コロナ感染症が蔓延するウィズコロナの時代の安全なウォーキング実施概要が必要となりました。

ノルディックウォークは、三密を避けたところで行うウィズコロナ時代の最適のスポーツです。

「100歳までウォーキング」は、過去10年間股関節症など骨・関節障害ある人々が行った安全と安心のノルディックウォークの旅行会や講演会の親睦会でした。

しかし、ウィズコロナの時代ではこれまで唱えられてきた高齢者社会における「100歳までウォーキング」の展開の新たな検討が必要となりました。

「100歳までウォーキング」の会員およびご支援頂いた関係者の皆様に2本のポールで歩くノルディックウォークを楽しんで頂き、21世紀の「100歳までウォーキング」の会を推進するため、ここに「100歳までウォーキング」のホームページを開設いたしました。

富士温泉病院やノルディックウォーク連盟、ノルディック・ポール・ウォーク学会などノルディックウォーク推進に関わった皆様のご尽力のもとで「100歳までウォーキング」はメディカル・ノルディックウォーク(Medical Nordic Walk)として、骨・関節症や下肢運動障害、肥満や関節リュウマチ、心・循環器障害、更には脳梗塞や片麻痺、パーキンソン障害など多くの歩行障害者に歩く生活を回復するスポーツとして実施されてきました。 このトレンドは地球の重力障害に対抗した障害支援活動として、脳神経系障害やサルコペニアの筋力低下の予防、認知症やフレール障害の予防に向かう活動として展開され介護・福祉支援事業へ向かっています。

「100歳までウォーキング」の会員の皆さま、ステイホームの自粛生活でストレスに悩む皆様、ここに開設した「100歳までウォーキング」のホームページで、三密(密接、密集、密閉)を避け、ノルディックウォークを推進しようではありませんか!!

物理的な三密の障害を避け、

こころの緊密な連携を促進して

「100歳までウォーキング」のホームページを通じて

ウィズコロナ時代をノルディックウォークで楽しく乗り越えましょう!!

ウィズコロナ時代に向けて

| 2020 | (一社)全日本ノルディック・ウォーク連盟 季刊誌 2020春・夏 |

|---|---|

| 2020 | (一社)全日本ノルディック・ウォーク連盟 季刊誌 2020秋・冬 |

| 2020年07月 | 椅子に座ってできる体操(副会長:福崎千穂) |

| 2020年06月 | 「100歳までウォーキング」(会長:矢野英雄のお手紙) |

左:『100歳までウォーキング』

右:股関節症、腰痛、膝関節症で入院中の患者様

矢野英雄先生 Memorial 添付資料

矢野英雄先生へのお言葉

| 100歳までウォーキング | |

| 名誉会長 | 宮下充正 東京大学名誉教授 (一社)全日本ノルディック・ウォーク連盟会長 |

| 会長 | 中澤公孝 東京大学大学院教授 |

| 副会長 | 福崎千穂 中京大学教授 |

| 諮問委員 | |

| 太田 裕治 | お茶の水女子大学副学長 教授 |

| 杉山 篤 | 東邦大学医学部 薬理学講座教授 |

| 藤城 有美子 | 駒沢女子大学人間総合学部 教授 |

| 山本 澄子 | 国際医療福祉大学大学院 教授 |

| 協力団体等 | |

| 木村 健二 | 一般社団法人 全日本ノルディック・ウォーク連盟 本部長 (日本ノルディック・ウォーク学会) |

| 平部正樹 | 聖心女子大学現代教養学部 |

| 松谷之義 | 全日本ノルディック・ウォーク連盟季刊誌(2021秋・冬号) |

| 矢野先生への追悼文(20210103〜20201214) | |

| (患者さん、諮問委員の先生、関係団体等からの追悼文) | |

東京大学名誉教授、首都医校校長

全日本ノルディック・ウォーク連盟会長

100歳までウォーキング名誉会長

宮下充正

冨士温泉病院名誉院長矢野英雄先生が2020年12月10日の朝急逝されたと連絡を受けました。12月6日に近況報告のメールを頂いたばかりでしたので驚くばかりでした。メールには、冨士温泉病院が新型コロナウィルス患者受け入れ病院に指定され、外部との接触を控えるようにとの要請があったため、毎年「100歳までウォーキング」の会員と一緒に参加していた「ノルディック・ウォーク東京フェスタ」へ行けなかったこと、会長をされている「日本ノルディック・ポール・ウォーク学会」の2021年開催については、地元鹿児島県の人や学会事務局の人とリモート会議を開催し対応を協議したことなどが記載されていて、この困難な時代を受け入れるとともに、積極的に乗り越えていこうという強い意志が込められていました。

急逝の報に接し、先生との出会いが走馬灯のように、次々と思い出されます。自ら開発した人工骨を用いて股関節手術をなされていましたが、手術をしない股関節症の保存療法へと舵を切りました。そして、歩行障害を持つ人が“痛み”と上手に付き合うために有効な「歩行日誌」を毎日つけることを提案されました。その後、股関節に不具合があっても自立して歩ける能力を保持できるようにと、“ノルディック・ウォーク”を勧められたのです。その際、患者さんが歩き易いようにと、グリップから下が外側へ湾曲するポールを考案されました。最近では、病院に隣接するバラ園にルディック・ウォーク専用の道を造り「Fuji Rose Garden」と名づけて患者さんへ開放されました。また、水中で使えるポールを開発され、病院にある温水プールで、下肢に障害があっても十分運動ができる水中ウォーキングの指導もされてきました。

また別に、今では「人生100年時代」といわれますが、先生は“先見の明”があるのでしょう、10年以上前に「100歳までウォーキング」という会を創立されました。機会あるごとに、会員と一緒に山梨県富士五湖、信州鹿教湯温泉、信州小海町へ泊り込みのウォーキング旅行を行ったのが思い出されます。

先生が国立リハビリテーションセンターに勤務されていたころ、東京大学大学院の卒業生数名を研究員として採用していただきました。彼らは、現在人の動きに関わる研究者として第一線で活躍しております。先生のご指導の賜物と御礼申し上げます。

先生ご自身も毎日ウォーキングを実践し、機会があればノルディック・ウォークの大会で率先して歩き、「100歳までウォーキング」の会員に交じって温水プールで水中ウォーキングをなされていました。このように、患者さんに寄り添いながら、自身の健康・体力に留意されていました。そのおかげといえるでしょう、介助を必要とすることなく急逝されたのです。元気なうちにポックリ亡くなるという、まさに私の理想とする“直角死”です。

ご冥福をお祈り申し上げます。

「矢野先生の教え」

『100歳までウォーキング』 会長

東京大学スポーツ先端科学連携研究機構 機構長

東京大学大学院総合文化研究科 教授

中澤 公孝

この度、矢野先生の急逝という突然の事態を受け、100歳までウォーキングの会長を引き継ぐこととなりました東京大学の中澤公孝です。

ご存じの方も多いかと思いますが、私は本会の名誉会長である宮下先生の研究室出身です。大学院生当時、最先端の歩行解析実験室がある国立障害者リハビリテーションセンター研究所に先輩とともに送り込まれました。子供の歩行を調べるためでした。矢野先生と宮下先生が国際学会で知り合いになり、矢野先生から歩行研究を行う学生を送ってほしいとの依頼があったことがきっかけと聞いています。以来、30年以上の長きにわたって両先生にご指導を賜ってまいりました。とりわけ、矢野先生には私を国リハの研究員として採用していただいて以来、30年近く常に暖かく見守っていただいてきました。このような深いご縁を大切にするとともに、両先生の教え子として、本会の灯を絶やさぬため、矢野先生の後を引き継ぐ重責を担うことにしました。

返す返すもこの度の悲報は大きなショックであり、しばらくは矢野先生がいらっしゃらない事実を受け入れることができない思いでおりました。同様な思いを多くの関係者、そして患者さん方がおもちになったことと思います。しかしもう前を向いて歩くほかはありません。

矢野先生の保存治療の本質は、患者さんご本人がご自分の身体と向き合い、ご自身の心身の状態を把握して、最適な状態に維持するための適切な方法を見出す、このことができるよう導くことにあると私は理解しています。医療者側からの目線では患者教育ということになります。実は、自身の心と身体の状態を的確に把握して、最適な状態になるように努めることは、生活の質(QOL)を良好に保つために必要な技術ともみることができます。この技術は、コロナ禍の現在、そしてポストコロナの時代にあってその重要性が今まで以上に高まったといえます。100歳までウォーキングの活動は、まさにこの技術の中核をなす活動です。なぜなら、適度な運動は現代社会そしてポストコロナの時代には、ほとんどの人にとって良好な心身の状態を維持するために必要だからです。そしてこの運動は、美しい景色や雄大な景色など気分を晴れやかにする刺激や他の人との触れ合いなど、心を晴れやかにする刺激が加わるとさらにその効果を高めると考えられます。

100歳までウォーキングで楽しく無理のない運動ができることはとても幸せなことだと思います。ぜひ、皆様とともに矢野先生が土台を作ったこの取り組みを多くの人が共有できるよう私なりに取り組んでいこうと考えています。至らぬことが多いと思いますが、これからどうぞよろしくお願いいたします。

「矢野先生のご活動を絶やさぬために」

『100歳までウォーキング』 副会長

中京大学スポーツ科学部 教授

福崎 千穂

矢野先生がご逝去されて4ヶ月近くが経ちました。突然の訃報にただただ信じられない思いでおりましたが、今でも嘘であってほしいと思っておりますが、先生がいらっしゃらない時間が過ぎております。「いつまでも悲しんで、止まっていちゃいかんよ」と矢野先生に怒られそうな気もしてきましたので、矢野先生がご尽力されてこられたことの一部でも何か継続するためのお役に立てればと思い、今回副会長をお引き受けさせていただきました。

橘田さんからいただいたメールを通じて、「温泉プール、リハビリ、PT、OT、注射、中国鍼、吸い玉、痛みのチェック表、ノルディックウォーク、水中ポール・ウォーキングなど、僕には10個以上の治療方法があるんだ」と矢野先生がお話しされていたというエピソードや、「痛みは過去何十年間の生活習慣、生活障害なんだからそこを改善すること」、「痛みの日記によって、自分で自分を客観的に見つめ直し、なぜ?どうして?痛むのかが解れば、痛みの少ない生活ができて不安がなくなり、年齢を問わずに次第に改善します。自分自身で痛みをコントロールして下さい!」と患者さんにお話しされていたということを伺いました。また、2月末には矢野先生の蔵書整理のお手伝いをさせていただき、その際に、矢野先生が非常に多岐にわたる分野の本を読まれ、患者さんに寄り添って診察をするための多くの知識を得る努力をされていたことを知りました。亡くなられて改めて、矢野先生の保存的治療に対する強い思いを感じました。私は医師ではありませんし、矢野先生のような知識も経験もありませんが、それでもノルディックウォークや水中ポール・ウォーキングなどいくつかの手法は私にも実践することが可能です。痛みの日記なども何か引き継げる部分がないかと模索しております。矢野先生が行ってこられたことに比べたら小さな一部ではありますが、私にもできるかもしれないこれらのことを通じて、100歳までウォーキングの会員の皆様のお役に立てるよう尽力したいと存じます。

矢野先生という大きな柱があって運営されてきた「100歳までウォーキング」ですので、矢野先生がいらっしゃらないことは本当に大変な事態かと思います。役員の皆さま、会員の皆さまのご希望やご意見を伺いつつ、また中澤会長をサポートしつつ、皆さんとともに矢野先生のご遺志を引き継ぎ、「100歳までウォーキング」の会を継続・発展させることができればと願っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

「矢野英雄先生の思い出」

お茶の水女子大学副学長/教授

太田 裕治

学部学生時代に矢野先生の講義を受けたことが最初の出会いです。工学部でロボットなどの勉強をしておりましたが、授業ではヒトの運動制御の話をとても興味深く話して下さいました。確か、ヒトの筋制御の仕組みとして、α−γ連関のことを、制御工学と関連付けて教えて下さったと記憶しています。生体はつくづくよく出来ているものだと思い、このような研究をしてみたいと思いました。その後も助手時代を通じて様々なご指導を頂きました。中でも、福祉工学の視察研究で北欧にご一緒させて頂いたことが記憶に残っています。サウナの後、皆で湖に飛び込んだことは一生の思い出です。先生は工学を高く評価下さり、サイエンスとエンジニアリングを両輪とする研究を常に仰っておられました。お声がけ下さり、毎週、国リハ研究所でのPrinciples

of Neural Scienceの輪講に参加させて頂き、ニューロリハビリ研究の末端に加えて下さいました。それら先生からの教えは私の研究姿勢のバックボーンとなっておりどんなに感謝してもしすぎるということはありません。先生のご冥福を心よりお祈りしております。

「矢野先生への言葉」

東邦大学医学部 薬理学講座教授

杉山 篤

2002年に富士温泉病院に赴任された時より、先生は公私にわたり、いろいろなことをご指導くださいました。私が2010年4月より、山梨大学から東邦大学に異動した後も、時々、ふじ苑1階の先生のお部屋を訪問して、橘田さんが出してくださるお茶菓子を食べながら、雑談することを密かな楽しみにしておりました。今でも楽しかった思い出が蘇ります。しかし、2020年12月10日のことは忘れられません。朝8時過ぎに出勤のため都内のマンションのドアを閉めた際に橘田さんから私の携帯電話に「矢野先生は今、自宅にいる。早朝から胸が痛いらしい。今、少し和らいだが、これからどうすればいいか、杉山に聞いてくれ、という電話があった」という連絡をいただきました。私は、「すぐに救急車を呼んで山梨厚生病院の浅川先生のところに行くようにお伝えください」と返事し、橘田さんはすぐに電話を折り返したけれども、先生はもう電話にでられませんでした。患者のことであれば、先生は、私の携帯電話に、何度も直接、連絡をくださったのに、なんでこんな大切なことをもっと早く連絡いただけなかったのか・・・患者優先で、自分のことは後回し、それが先生の臨床医として心構えだったと思いますが・・・何とかできたはずだと、いまだ悔やまれます。それでも先生は、天国で「あれが俺の生き方だよ」、と明るく笑われているかもしれませんね。これからも、空から私たちのことを見守っていてください。

「矢野先生への言葉」

駒沢女子大学人間総合学部 教授

藤城 有美子

矢野先生に最初にお目にかかったのは、矢野先生が主任研究者でいらした厚生省科学研究費障害保健福祉総合研究事業「脊髄神経障害性運動麻痺のリハビリテーション技術の開発研究」(平成10年度~12年度)においてでした。外傷性脊髄損傷およびポリオによる障害について、後年の二次的悪化を全国規模の臨床調査と疫学調査から明らかにすることを目的とした研究です。障害を長い予後のなかで検討することは、必然的に、障害を持つ方の社会参加の研究、さらには、生活満足度や障害受容などのQOLの研究へと発展していきました。

一連の研究の成果は書籍『障害ある人の語り―インタビューにおける「生きる」ことの研究』(熊倉伸宏・矢野英雄編)にまとめられましたが、矢野先生が書かれた編集後記の一部をご紹介させていただきます。矢野先生は、昭和40年代初期を、「身体障害の治療に係わる整形外科学では人工関節や人工骨の開発」、「マイクロ・サージェリー技術の開発などによって、以前より格段に優れた手術の技術開発」の時代であったと振り返られています。矢野先生ご自身がまさにこの分野を牽引されてきた第一人者でした。しかし、「一方、如何なる高度な治療技術を駆使しても障害が残る」こと、「医科学の発達が新たな障害を作り出す」リスクを切実に感じるようになり、「過去30年間邁進してきた科学と技術に支えられた医科学が進めるベクトルの先にある障害を認識し、加齢とひとの生活および障害との関係を包括した新しい医科学の創出が求められる時代を迎えております」と結ばれています。

QOLに大きく関連する「痛み(pain)」について、とことんまで考え抜かれた先生でした。股関節症の保存療法についても、痛みを「生活」のなかで捉えることを提唱されましたが、ここには必然的に、医療者から父権主義的に施す治療から、本人が主体となり、医療者のサポートを得て自分らしい生き方を構築していく協働作業へのパラダイム・シフトが伴いました。身体(の組織)が加齢や使いすぎ、不適切な使い方などによって痛んでいくことと、心が痛むこととの密接な相互作用を、生活記録のVAST(Visual Analogue Scale for Time Course)を活用することでご本人が理解し、模索していく必要性を熱弁されていたお姿は、今でも脳裏に焼き付いております。股関節症の専門外来に心理職を配置してくださったのも、そのようなご信念によるものでしたし、「100歳までウォーキング」の諮問委員の末席に藤城を加えてくださったのも同様のお考えによることかと存じます。今後も、わずかなりとも矢野先生のお考えを前に進めていけるよう、そして、自分で「歩く」ことの大切さを実感できるお手伝いができるよう、微力ながら務めさせていただきます。

「矢野先生への言葉」

国際医療福祉大学大学院 教授

山本 澄子

私が初めて矢野英雄先生とお会いしたのは1976年に東京都補装具研究所に研究員として入職したときでした。矢野先生はこの研究所に研究員として在籍され、バリバリの整形外科医としてたくさんの手術を担当されていました。私が専門とする歩行分析の造詣も深く、当時からいろいろ教えていただきました。その後、矢野先生が国立リハビリテーションセンターに移られてからしばらくはご無沙汰しておりましたが、数年前に矢野先生からご連絡をいただき、ノルディック・ウォークの仕事をいっしょにやらないかと声をかけていただきました。私はノルディック・ウォークのことを何も知らなかったので、矢野先生がいらっしゃる富士温泉病院にうかがって、先生が患者さんを指導されるところを見せていただきました。そのときの先生の熱心な指導に患者さんが笑顔で応えられているのが印象的でした。

その後、歩行分析の研究でノルディック・ウォークの効果を示したいといわれる先生のご希望をお聞きして、何人かの大学院生がノルディック・ウォークの研究をすることになりました。これまで歩行分析の研究を続けてきて、世の中でよいといわれるものでも計測してみるとなかなか結果が出ないことが多かったのですが、ノルディック・ウォークに関しては程度の違いはあってもどんな方でもよい結果が出ることに驚きました。そこで、これからもっと矢野先生に教えていただきながら研究を続けたいと思っていたところです。そのような中で矢野先生のご逝去を知って愕然とするしかありませんでした。‘もっと教えていただきたいことがありました’というのは人生の先輩が亡くなられたときによく使われる言葉ですが、今回ほど心の底からこのように思ったことはありません。今でも歩行分析の結果を見るたびに、天国にいらっしゃる矢野先生に見ていただきたいと思っています。矢野先生のご冥福を心よりお祈りいたします。

「矢野先生への言葉」

一般社団法人 全日本ノルディック・ウォーク連盟 本部長

木村 健二

初めてお会いしたのは2011年の春頃ではなかったかと記憶しています。ある日、宮下充正会長よりお電話を頂戴し山梨県でノルディック・ウォークを詳しく知りたいというドクターがいらっしゃるから一度訪問して説明してやってくれとのことでした。 スグにコンタクトを取らせていただきご訪問させていただくとそこにいらっしゃたのが元国立身体障害者リハビリテーションセンターの学院長をされていた矢野英雄先生だったのです。私はお相手があまりにも偉大な大先生だったので戸惑いながらも一先ず当連盟の公認指導員の育成プログラムある一連の講習会を2日間かけて実施させていただきました。内容としては起源であるところのノルディックスキーからはじまったアグレッシブウォークから宮下会長がご考案されたポールを路面に対して垂直に突くディフェンシブスタイル(膝・腰・足首等の関節への負担を大きく軽減すると共に高齢者の歩行補助として有用な歩き方)ですとご説明させていただくと大きくうなづかれ私も以前から国立リハで脊髄を損傷して歩けなくなった人にポールを持たせて歩かせる実験をしてきたのですがとても効果的であると確信していたんですよ・・・是非この運動を日本全国へそして世界へ広げて参りましょうと熱く手を取りお話いただいたのが印象的で今もその時のことを鮮明に記憶しております。又ディナーをご一緒させていただく中であの人工骨ハイドロキシアパタイトを発明された大先生であったことも聞かされ更にビックリ私がお酒を飲む方ですと申しあげると私も大好きですよ・・と合わせてくださりこれからのノルディック・ウォークの普及啓に関して長時間にわたり熱く語っておられたことを懐かしく思い出します。今後も全日本ノルディック・ウォーク連盟は矢野会長の後継者として会長職を引き継がれた中澤公孝先生の日本ノルディック・ポール・ウォーク学会と共に矢野英雄先生のノルディック・ウォークにかける情熱と志を引き継いでいく所存です、これからは天国から見守っていてください。これまで本当にありがとうございました。

「矢野先生を悼む(令和3年3月)」

聖心女子大学現代教養学部

平部 正樹

私は主に研究でご一緒させていただきました。私の専門は臨床心理学で領域が違うのですが、矢野先生の患者さんへの向き合い方、研究に対する熱意、一貫してブレない姿勢などをとても尊敬しています。 研究の打ち合わせなどで聞く矢野先生のお話は、私にとってはとても難しい内容だったのですが、お会いするたびに「これからも頑張ろう」という元気や勇気をいただいていました。これからも先生のことを思う度に、励まされた気持ちになると思います。

宮下充正先生メモリアル

宮下充正先生はこれまでも100歳までウォーキングの体験旅行会などに参加いただきご挨拶と共に、会員の皆さんに気さくに声をかけていただきご指導をいただきました。

(一社)全日本ノルディック・ウォーク連盟前会長

東京大学前名誉教授 宮下 充正

今年86歳になります。100歳になるまでには、まだまだ長い年月が残っています。ところで、高齢になるとがんに罹る確率が高くなります。昨年は、7年前の前立腺がんに続いて、2つ目の膀胱がんとの対決に終始した1年でした。経尿道的膀胱生検術によって、3回にわたって膀胱に発生した腫瘍を切り取りました。さらに、再発を抑えるために膀胱内BCG注入術を毎週1回、計8回受けました。尿道を何度となく利用する治療でしたので、その副反応として尿道狭窄が発生してしまいました。そのため、2021年12月に、経尿道的内尿道切開術を受けました。その後、狭窄が進行しないようにと、尿道にバルーンカテーテルを挿入、設置された状態が年末年始をはさんで数週間続きました。

家にいるときは、尿を貯める袋にカテーテルをつなげば済みますが、外出するときは、カテーテルの先を栓で塞ぎ、尿意を覚えたら栓を開けて便器に流すという面倒がつきまといます。歩かなければ、歩けなくなります。歩けなくなってしまえば、「100歳までウォーキング」の名誉会長を務めることはできません。そこで、共用トイレのある近くの公園を、ポールを持って歩くことにしました。外周約500mの公園です。1周約1000歩、10分ぐらいかかります。そこをまず7周歩き、一休みして水分を補給して、後3周歩くように努力しました。幸い、ほとんど晴天でしたので、新型コロナワクチン3回目の接種日を除いて、毎日10000歩近く歩きました。

「100歳までウォーキング」の会員には私より高齢の方がおられるでしょうから、100歳で歩ける人をみんなでお祝いできるのを心待ちにしています。

就任時のあいさつ

今から10年以上も前に、「100歳までウォーキング」の会が立ち上げられました。世間で「人生100年時代」といわれ出したのは、ごく最近のことです。皆さんは、“先見の明”があったと胸を張っていえるでしょう。

老化は“しのび寄って”きます。立ち振る舞いが緩慢になる、物事が忘れやすくなるなど、徐々に感じるようになります。他方で、テレビや新聞、雑誌によって、老化を防ぐ方法が毎日報道されます。それらの知識から、たくさんの高齢者は、自分にあった方法を選択し、いろいろと対処していることでしょう。しかし、皆さんは、これまでの経験から、“歩く”ことこそが、不可欠であるとわかっています。

私自身についていえば、趣味として渓流釣りを楽しんできました。60歳ごろまでは、岩を乗り越え沢の奥深くまで釣り登りました。ところが、75歳を越えるころから、ちょっとした石につまずいたり、坂を滑ったりして転倒することが多くなりました。ですから、最近は足元を確め、ゆっくり沢を登るようにしています。このままでは、数年もしないうちに釣りに行けなくなると思い、筋肉を鍛える運動を週2日行うようにしています。足腰をしっかりさせるために両足で100㎏の重りを持ち上げたり、木の枝につかまって坂を登れるように40㎏の重りを両手で持ち上げたり、などの運動を数回反復します。

会員の皆さんも、外へ出て歩くだけではなく、家の中でも足腰を強くするため階段の上り下り、スクワットを、ポールがしっかり使えるように肩や腕を強くするためやや多いものを持ち上げる運動を、実践してください。“100歳”に近づくために欠かせないといえます。 「100歳までウォーキング」には、次の2つの思いが込められています。 ①ウォーキングを実践して100歳まで寿命を延ばす ②100歳になっても介助なしにウォーキングができる 残念ながら、100歳まで生きられないかもしれません。それは、いたし方ありません。しかし、努力しないで到達できないのでは、後悔することでしょう。宮下 充正

宮下先生へのお言葉

べらんめえの宮下先生

『100歳までウォーキング』 会長

東京大学スポーツ先端科学連携研究機構 機構長

東京大学大学院総合文化研究科 教授

中澤 公孝

遂にこの日が来てしまった。還暦をとうに過ぎている私からしても親子ほど年齢が違う宮下先生。初めてお会いしたのは、40年近く前、東京大学教育学部棟の地下、学生のデスクが並んでいる部屋で、我々新M1(大学院修士課程1年生)のデスクを博士課程の大学院生が、ここで良いかと一人一人に(といっても4人ぐらいだったが)確認しながら決めている時だった。どこからともなく突然現れた宮下先生は、開口一番、「こいつら(我々のこと)、チンピラだからまだ机なんかいらねーんだよ」。

度肝を抜かれた!初対面で自己紹介する間もなく、「チンピラ」呼ばわりとは。。かなりの衝撃だったのであろう。あの瞬間のことは40年近くたった今も鮮明に覚えている。このエピソードは、しかし、微笑ましいエピソードとして私の中では記憶され、折に触れ、宮下先生との良き思いでとして語ってきた。まさに宮下先生の毒舌(べらんめえ口調)との初めての遭遇であった。実際は、「チンピラ」呼ばわりの先制攻撃の後、笑いながらしっかりフォローを入れていたのである。

大学院生になってすぐ、宮下先生の命を受け私は先輩と共に国立障がい者リハビリテーションセンター研究所に派遣されることになった。これが縁で矢野英雄先生と出会い、脊髄損傷者の歩行研究、水中ウオーキング研究を通じ、やがてノルディックウオーキング、100歳までウオーキングとつながり、宮下先生と大学院卒業後も長くお付き合いさせていただくこととなった。

宮下先生は80歳を超えてもマスターズスイミングに出場されたり、特筆すべきは何本も論文を書いたり、著書を出版されたり、今どきの言葉で表現するならまさに「化け物」と称されるほどのバイタリティ溢れる方との印象が強い。しかし、私たちが大学院生の当時は、何回か体調を崩して入院されていた。「先生は退官までもたないのではないか」と先輩が言っていたのを思い出す。しかし今振り返れば、東大退官後、年を取るにつれお元気になって、100歳までウオーキングを体現するのではないか、とすら思わすほどであった。気が付いたら私も定年まじかとなっている。自分の研究室をもって、宮下先生ほどではないが多くの卒業生を送り出してきた。2022年だったと思う。私はライフワークともいえる「パラアスリートの脳研究」をまとめ、アメリカスポーツ医学会の学術誌に総説論文を公表した。私の中では重要な研究成果のまとめであり、研究者人生の節目となる論文であった。出版後間もないある日、「宮下です。今日「Exercise and Sport Sciences Reviews」の中のKimitaka Nakazawaを見ました。すべて読んではいませんが、すばらしい成果と思いました(原文のまま)」とのメールが来た。それまでそのようなメッセージをいただいたことは一度もなく、全く予期していなかった。驚いたと同時に、初めて宮下先生に褒められたと感じ、心底ただただうれしく、涙が溢れた。齢80を超えた恩師が自分の論文を見て、このようなメッセージをくれるとは。うれしくて、感動して、そして、自分も教え子にとって、このような指導者になりたいと思った。

この日が来ることは分かっていた。宮下先生を失って精神の支柱を失った喪失感ははかり知れず大きい。しかし、与えていただいたものはそれにもましてもっと大きかった。何があってもくじけず前を向いて進んでいこうと思う。それが、我が偉大な恩師への恩返しなのだ。

宮下先生を偲んで

『100歳までウォーキング』 副会長

中京大学スポーツ科学部 教授

福崎 千穂

宮下先生は、2024年4月ころから悪性リンパ腫の治療を始められました。それは入退院を繰り返しながら治療を続けるというものでした。なんとか癌細胞が減って、またみんなで歩いたり、ちょっと毒舌の先生らしいご講演をしていただいたり、そんな時間が戻って来てほしいと願っておりましたが、かないませんでした。

先生は日本の体育・スポーツの業界をずっとけん引してこられた方でした。今では、体育・スポーツの学問分野は細分化されて、個々に非常に専門性が高い研究を実施していますが、宮下先生は、水泳にウォーキングに、体育の教育に、そして子どもから高齢者まで、幅広い分野と世代を対象に研究活動、教育活動、普及活動を行ってこられました。どうしたら社会がよくなるのか、私たちの分野がそれに対して何ができるのか、何をしなければならないのか、そんなことを常に考えていらっしゃいました。また、ご高齢になられても常に新しい研究論文を読み、ご講演はそのような話を交えながら行っていらっしゃいました。いつも時代に必要な発信をされ、時代の最先端の情報を提供してくださいました。

学者学者しているというよりは、人間らしい面もお持ちでした。時には政治家の集まりに連れて行っていただいたり、赤坂や銀座のクラブに連れて行っていただいたりもしました。また、両国育ちの江戸っ子らしく、浅草の酉の市や朝顔市、湯島天神でのお祭りなどもお好きで、そんなところにも連れて行ってくださいました。

ご自身でのスポーツ活動も長く継続されていて、2023年8月には福岡で開催された世界マスターズ水泳大会800m自由形に参加され、85~89歳の部で世界3位になられました(参加者3名でした!)。100歳まで歩くだけでなく泳ぎもしていただいて、ぜひ世界1位になっていただきたいと思っておりました。

ご家族からうかがったお話ですが、入院生活の中でも、「自分で歩くこと」に懸命にこだわっていらしたそうです。また、「100歳まで歩かなくちゃいけない」とお話もされていたそうです。入院の合間の退院の際には、毎日少しずつ歩く距離を増やして、入院で低下した歩く能力を回復することに努めていらっしゃいました。そんな闘病中のご様子を含め、宮下先生の近年のご様子は、「ウォーキング日誌」というサイト(https://ivv-jva.com/walkingdiary.html)でご覧いただくことができます。

昔は「お散歩」だった「歩くこと」を「ウォーキング」というエクササイズしたのは、宮下先生の大きなお仕事の一つだと思っています。今はもう宮下先生と一緒に歩くことができなくなってしまいましたが、先生が残してくださった様々なことを、皆さんと一緒に大切にしながら前に進みたいと思っています。

「100歳までウォーキング」とは?

ウォーキングのすすめ

運営団体について

入会案内

入会案内 お問い合わせ

お問い合わせ